Voilà l’espace ! Du champ critique au lieu narratif : une visite du studio d’artiste de Jean Le Gac

par Xavier Bourgine

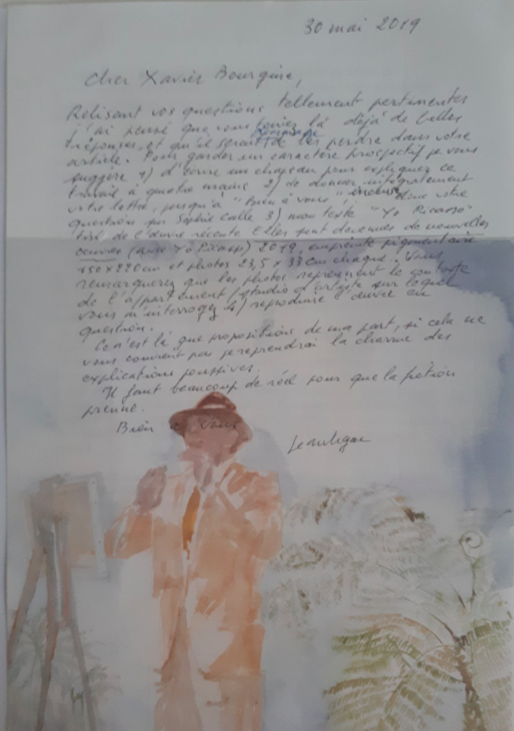

L’art du critique consiste moins à apporter les bonnes réponses qu’à poser les bonnes questions. Le jeu pour l’artiste qu’il interroge est alors moins de répondre que de se dérober : le retrait, plus que le silence, vaut approbation. C’est ce que j’ai appris à travers mes échanges avec un des pères de l’art contemporain narratif, Jean Le Gac, échanges qu’il m’a proposé d’exposer tels quels, surmontés d’un chapeau « pour expliquer ce travail à quatre mains » (lettre de Jean Le Gac à moi-même du 30 mai 2019 [pièce numéro 3a]), comme autant de pièces témoignant d’une histoire dont les personnages sont bien connus, le critique d’un côté, l’artiste de l’autre, de même que le cadre, l’atelier.

Ce geste presque désinvolte d’exposer, en guise de critique ou d’analyse, les traces d’une conversation, renvoie non seulement à la pratique de Jean Le Gac de collecteur et forgeur d’indices manuscrits, photographiques ou imprimés de l’existence d’un personnage fictif, artiste-peintre ou peintre amateur, mais aussi au questionnement qui a présidé à l’ouverture de mon espace critique : quelle est la part de fiction dans les arts plastiques et surtout, comment peut s’y déployer la structure énonciative usuellement à l’œuvre dans l’écriture, qui distingue le personnage, le narrateur et l’auteur ?

La proposition de Jean Le Gac revient en effet à me mettre, moi, critique d’art, en posture à la fois de commissaire, puisqu’il s’agit d’exposer les pièces d’un échange, en l’occurrence épistolaire, et de narrateur, puisque le chapeau qu’il m’a suggéré d’écrire pour présenter ces pièces, ci-dessous exposées, me concerne directement (étant à la fois auteur et destinataire de la correspondance, d’où l’usage ici du « je », inusité pour la critique, certainement à tort, car quoi de plus personnel ?) et nécessite donc d’opérer vis-à-vis du moi sujet critique une distance critique seconde, à la manière d’une double dérivation mathématique, pour aboutir à finalement à cette posture même que j’entendais interroger, surplombante : la posture du narrateur.

Il était naturel qu’un tel exercice métadiscursif prenne pour théâtre mon espace critique, terme qu’il convenait à l’occasion d’interroger. Espace textuel, champ au sens disciplinaire, l’espace critique peut aussi être un espace narratif, où se déroule, plus exactement se répète, le dialogue toujours recommencé de l’artiste et du critique. Le champ critique mué en lieu narratif devient alors mimétique de celui où se tient la conversation réelle, point de départ de ma réflexion : l’appartement-atelier ou le « studio d’artiste » de Jean Le Gac.

Car de même que le critique, confronté à un jeu narratif qui le met en scène, a besoin d’un espace spécifique pour retrouver une « objectivité », de même l’artiste plasticien, lorsqu’il s’attaque à l’artiste-peintre (un double de lui-même) en tant que personnage, éprouve le besoin de créer un espace particulier, qui devient la preuve « en dernier ressort » de l’authenticité d’un récit pictural qu’il ne peut autrement, faute de pouvoir le faire porter et assumer par une fonction narrative que son médium plastique lui refuse, « ancrer » dans le réel. L’espace narratif à défaut de la fonction narrative, telle était donc la vision que j’avais du « studio d’artiste » de Jean Le Gac et l’hypothèse avec laquelle je suis allé le visiter, à l’instigation d’une de ses connaissances, Valérie Mavridorakis, professeure d’histoire de l’art contemporain à la Sorbonne.

Né en 1936 à Alès, Jean Le Gac s’est vite affirmé comme un peintre en marge. Professeur de dessin, il n’était guère tenté par une carrière conforme aux tendances qui dominaient les années 1960. Passionné de littérature, il en est venu à proposer en 1969 une pratique propre, d’abord dans de modestes cahiers regroupant des photos et textes qui racontaient et exposaient le récit des faits et gestes d’un peintre anonyme, artiste-peintre amateur et un peu désuet.

Ces œuvres (cahiers, envois postaux, photos-textes) étaient donc pensées comme autant de preuves d’existence du personnage du Peintre, d’ancrage dans la réalité d’un récit dont le garant s’est finalement incarné, au terme d’une réflexion sur l’atelier et l’espace d’habitation, dans un lieu ad hoc, le « studio d’artiste », conçu après trente années de carrière et un investissement progressif par l’œuvre des lieux de vie et de création de Jean Le Gac lui-même. Studio d’artiste ou plutôt studio d’un artiste, celui de ce personnage absent dont la reconstitution d’un possible habitat fictionnel constituait la preuve ultime de l’existence.

C’est pour mieux comprendre la fonction narrative de cet espace que j’en propose dans les paragraphes suivants une rapide étude génétique, au sens littéraire du terme, c’est-à-dire une revue des œuvres, autant plastiques que textuelles, qui en ont précédé l’apparition dans le corpus de Jean Le Gac.

Après des collaborations avec Christian Boltanski, notamment en 1970 une « installation » immersive et expérientielle avant l’heure, intitulée Local III, Local IV et qui consistait en la visite d’un appartement, presque vide, dont la clé avait été envoyée par la poste, avec une indication d’adresse, à cinquante destinataires, Jean Le Gac a continué d’interroger la notion d’espace habitable à travers le truchement de son personnage du Peintre, en investissant tout d’abord son atelier. Situé au 20 avenue Gambetta, au quatrième étage d’un immeuble sur cour, l’atelier, acheté en 1976, est un appartement en tout point similaire au logement de Jean Le Gac, qui se trouve immédiatement en-dessous, au troisième étage, et où il résidait depuis la fin des années 1960.

La première œuvre issue d’une confrontation à l’espace réel de création de Jean Le Gac, L’atelier et le peintre, est une simple photographie. Elle prend pour objet une armoire à glaces de l’ancienne chambre à coucher de l’appartement transformé en atelier. Il s’agit d’une métaphore : le miroir renvoie au dédoublement du peintre, à la fois sujet et objet de ses créations, mais aussi, comme il reflète une pièce vide, il souligne ce paradoxe que le peintre narrateur n’a pas d’autre atelier que ses brouillons, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’atelier du tout. À cette époque, la fiction n’éprouve donc pas encore le besoin, pour être créée comme pour s’ancrer dans le réel, d’un lieu. Celui-ci demeure donc, sur la photographie, vide (à l’exception d’une plante), conceptuel et inhabité.

Quelques années plus tard, la question du lieu est pourtant revenue dans le travail de Jean Le Gac. Cette fois, il ne s’agissait plus de l’atelier abstrait du quatrième étage mais bien d’une pièce de son propre appartement, au troisième : la bibliothèque. Avec elle, l’espace personnel de l’artiste était investi par sa création, plastique, et sa fiction, littéraire.

À l’occasion de vacances scolaires, Jean Le Gac avait entrepris de repeindre en famille les vitrines d’un meuble destiné à contenir, dans une pièce spécifique de son appartement, les éditions originales de ses livres favoris. En est sorti une œuvre palimpseste, La Bibliothèque, une introduction aux œuvres d’un artiste dans mon genre. La bibliothèque désigne ici à la fois la pièce de l’appartement, le meuble et les ouvrages qu’il renferme, et le photo-texte qui y renvoie. Jean Le Gac décrit l’œuvre comme « la métaphore en dur de toute mon œuvre, l’alpha et l’oméga à domicile du rassemblement de l’écriture et de la peinture. » L’œuvre (et la pièce) ont été inaugurées le 19 octobre 1979, à l’occasion d’un vernissage « Jacqueline Le Gac at home ».

Jean Le Gac, La Bibliothèque…, photo-texte, 1979

La bibliothèque du 20 boulevard Gambetta, le 20 avril 2019

Carton d’invitation, 1979

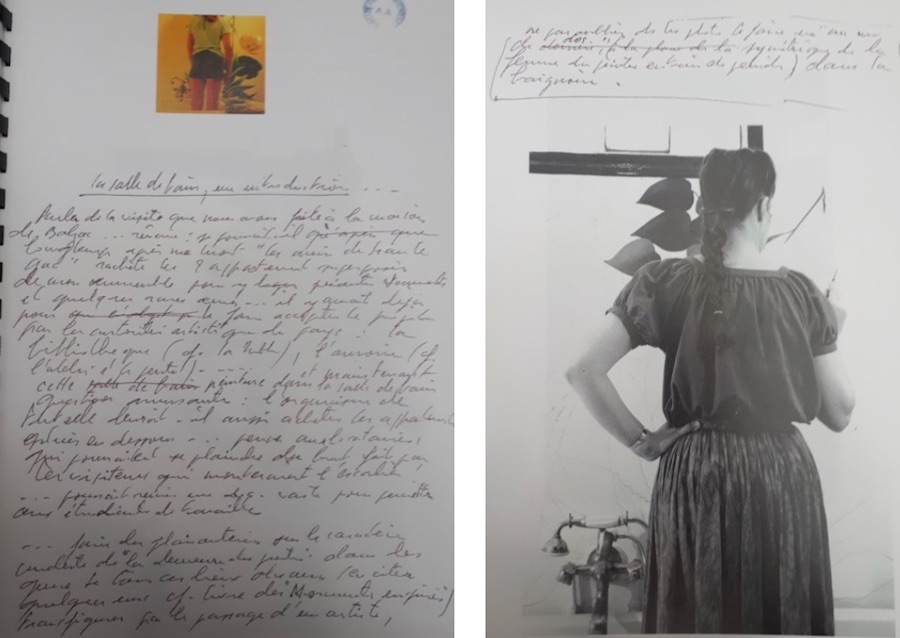

Cette étape franchie, la fiction semblait pouvoir et devoir s’immiscer plus avant dans la vie de son créateur. À la bibliothèque a donc succédé La salle de bain, une introduction aux œuvres d’un artiste dans mon genre, nouveau travail d’aménagement intérieur de l’appartement et nouveau photo-texte. Au premier plan de celui-ci, une des filles jumelles de l’artiste et sa femme, professeur de dessin comme lui, se tiennent de dos, debout dans la baignoire, occupées à peindre sur un des murs de la salle de bain des motifs végétaux empruntés au Douanier Rousseau (1844-1910).

Sous ces photographies, Jean Le Gac a écrit un texte prémonitoire : « Parler de la visite que nous avons faite à la maison de Balzac… rêverie : se pourrait-il que longtemps après ma mort, “les amis de Jean Le Gac” rachètent les deux appartements superposés de mon immeuble pour y présenter documents et quelques rares œuvres, il y aurait déjà pour faire accepter le projet par les autorités artistiques du pays, la bibliothèque (cf. La Bibliothèque), l’armoire (cf. L’atelier et le peintre) et maintenant cette peinture dans la salle de bain. »

Prémonitoire, car le rêve s’est effectivement poursuivi, d’abord par un projet inabouti, mais documenté dans le livre Le peintre intercalaire de 1990 : « Je viens de donner, comme dernier ready-made, mon patronyme d’artiste à un véritable château normand, que ses propriétaires destinent à des activités artistiques, Le Le Gac Museum, château de Magny, à Magny-en-Bessin, tél : 31 22 12 70. » Le musée ainsi pensé n’a jamais ouvert ses portes : en sont restés l’édition d’une plaquette, un encart publicitaire dans la revue Art Press et une vaste frise, réalisée de 1990 à 1991, La frise du L. Museum, motivée par une proposition d’intervention dans l’espace d’un château situé près de Bayeux.

Finalement, en 1998, Jean Le Gac s’est porté acquéreur de l’appartement situé sur le même palier que son domicile : 65 m², cuisine, sanitaires et trois pièces principales. C’était le lieu idéal pour un accrochage et une mise en scène de ses œuvres, suffisamment proche de leur lieu de création, mais en même séparé de lui, littéralement et architecturalement, contigu. Baptisé « studio d’artiste », ce tiers lieu n’est ni véritablement un musée, ni véritablement un appartement, pas plus qu’un atelier, mais les trois à la fois, comme le confirme la polysémie du terme studio, à la fois petit logement, atelier et lieu de tournage (le cinéma tient une place importante dans l’œuvre de Jean Le Gac).

L’aménagement effectué dans ce studio d’artiste, donc, a été des plus réduits. Aucun travaux de gros œuvre n’a été entrepris, pas plus que l’agencement de la surface n’a été modifié. Le studio d’artiste comprend trois pièces principales, un bar, une salle de cinéma et la salle des herbiers, et prolonge celles de l’appartement originel, avec sa bibliothèque et son vestibule, qui sont intégrées au parcours de visite, toutes pièces visibles dans la reproduction de l’œuvre Elles sont devenues de nouvelles œuvres (elles, les pièces du studio d’artiste et de l’appartement) que m’a envoyée Jean Le Gac en accompagnement de sa lettre du 30 mai 2019 [pièce numéro 3a]. La scénographie est ainsi régie par l’idée de continuum : le site muséal se greffe au foyer d’artiste.

La densité de l’accrochage y est fluctuante, au gré des commandes et des expositions. Loin de se conformer aux règles muséographiques courantes, où domine le souci chronologique, Jean Le Gac a opté pour un accrochage libre et subjectif, dont il résulte un univers familier, dans lequel les visiteurs peuvent facilement élaborer un récit, celui précisément dont le Peintre est le héros, ce personnage que fait vivre, depuis cinquante ans, Jean Le Gac.

Le studio d’artiste, en tant que garant physique et géographique d’une œuvre artistique et fictionnelle, contribue alors à extérioriser l’autorité d’auteur (pléonasme volontaire) de Jean Le Gac. Par rapport à l’écrivain, qui hormis Orhan Pamuk et son Musée de l’Innocence, ne cherche pas à reconstituer l’habitat de ses personnages (la maison de Balzac existe, mais pas la pension Vauquer), l’artiste peintre souffrirait d’un « déficit de légitimité » pour garantir sa création littéraire et picturale, rendant nécessaire d’en appeler à « l’auctorialité » d’un lieu, peut-être parce qu’en peinture, le peintre n’est pas pensé comme garant de l’image qu’il produit, il n’en est, suivant la vieille tradition, que l’artisan.

Le studio d’artiste m’apparaît ainsi à la fois comme un substitut et un substrat narratologique. Substitut parce qu’il remplace la fonction du narrateur telle qu’elle est en vigueur dans la littérature et substrat parce qu’il permet la précipitation de l’authenticité du récit pictural (on touche ici à des matières aussi chimiques, sensibles et mystérieuses que la « cristallisation » stendhalienne). C’est en souhaitant confirmer cette hypothèse, lisible dans mon courrier à Jean Le Gac daté du 6 mai 2019 [pièce numéro 1], que m’avaient inspiré la visite du studio d’artiste et la lecture de plusieurs ouvrages de ou sur Jean Le Gac, que je lui avais écrit cette lettre peu après ma venue.

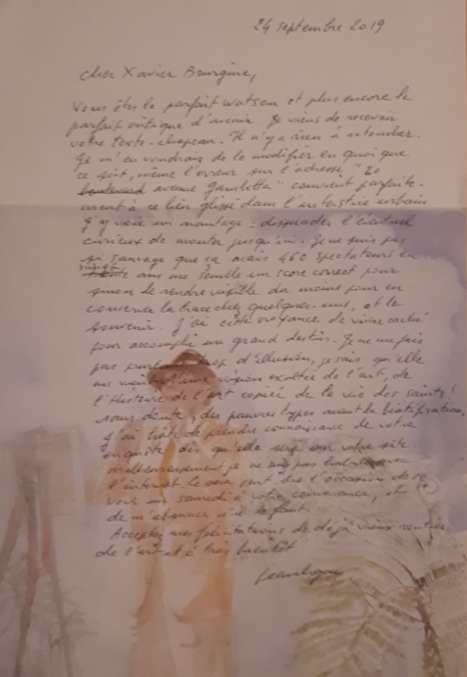

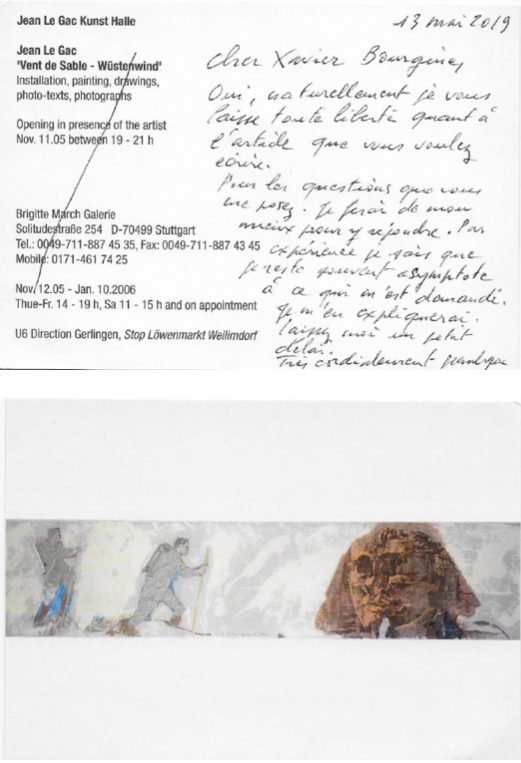

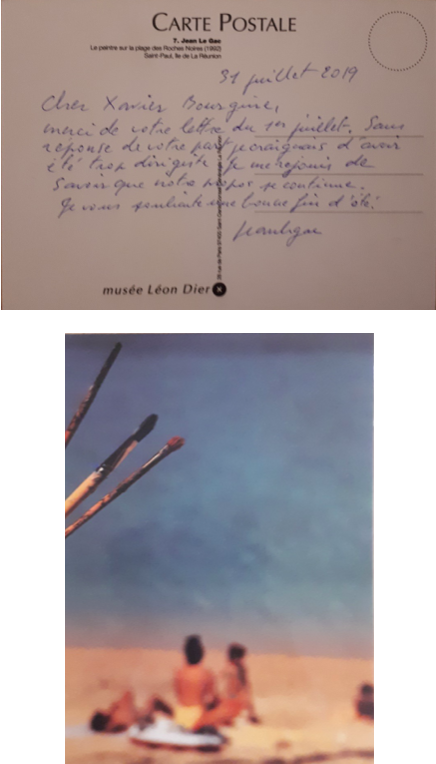

Sa réponse définitive, en date du 30 mai 2019 [pièce numéro 3a], après un bref accusé de réception et début de dérobade « asymptot[iqu]e » du 13 mai [pièce numéro 2], a été une invitation à prendre moi-même la posture que je supposais être la sienne alors qu’il décidait d’aménager son studio d’artiste, en aménageant tel un lieu d’exposition mon espace critique. Jean Le Gac m’a ainsi permis d’éprouver seul la justesse de mon hypothèse (bien qu’il en souligne la pertinence, après des déboires postaux, une fois que l’article lui est parvenu [pièces numéro 4 et 5]). Et en effet, l’exposition, ainsi mise en scène, « narrativisée », davantage que « curatée », de ces quelques documents, en ce lieu, même virtuel, qu’est mon espace critique, en authentifie les pièces. Leur véracité ne peut désormais plus être remise en cause et l’hypothèse critique qu’ils portaient se voit justifiée.

Justifiée, certes, mais pas forcément validée. Car le critique doit rester modeste et son lecteur, mon lecteur, pourra, en visitant le studio d’artiste de Jean Le Gac, s’en faire lui aussi une idée. L’abord du studio d’artiste n’est cependant pas aisé… Si celui-ci existe depuis vingt ans déjà, son ouverture en 1999 n’a pas été ce qu’on entend le plus habituellement par une ouverture « au public » : il faut en effet connaître Jean Le Gac pour pouvoir visiter son musée.

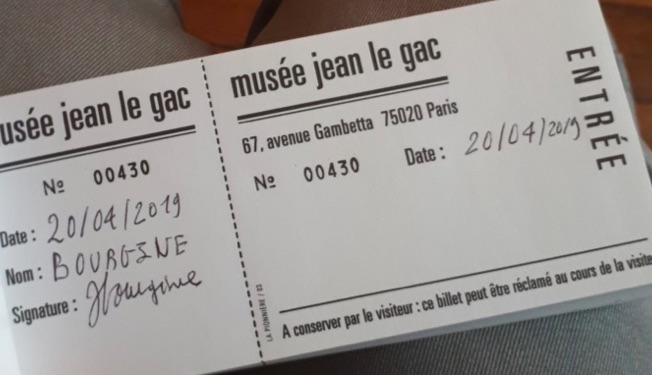

Le billet qu’il remet au visiteur ne lui donne d’ailleurs qu’un droit suspensif à pénétrer cet espace muséal et narratif, puisqu’il peut lui « être réclamé au cours de la visite ». Rares sont donc les visiteurs et j’étais, en vingt ans, le 430ème, comme en témoigne le numéro de mon billet, montré ci-dessous. L’entremise de Valérie Mavridorakis, une connaissance de Jean Le Gac, a été nécessaire pour me faire visiter son musée.

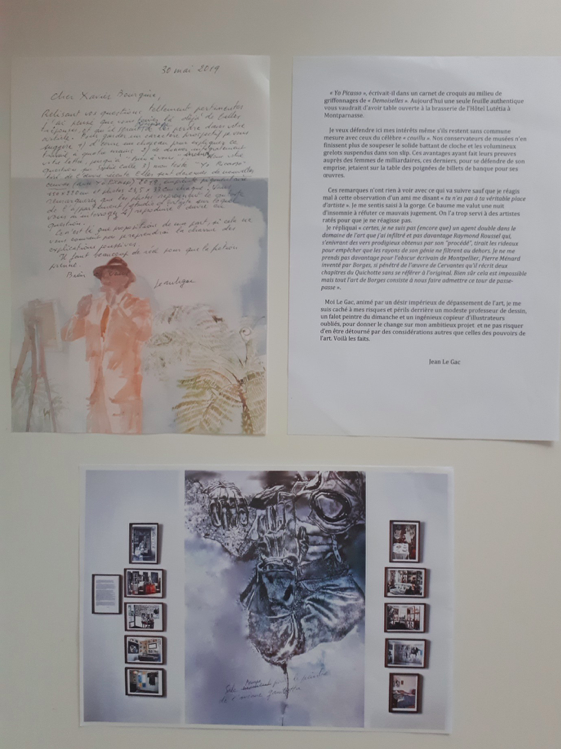

D’ailleurs, le lieu n’a aucune existence officielle. Les « autorités artistiques du pays », dont il était question dans le photo-texte La Salle de bain, et dont Jean Le Gac s’est toujours défié et se défie encore (on le sent dans la grivoise référence du texte « Yo Picasso » [pièce numéro 3b] qui accompagne la lettre du 30 mai 2019 aux conservateurs qui insistent sur la membrure fantasmée du Catalan), ne l’ont pas reconnu.

Le musée se passe toutefois volontiers de cette reconnaissance et n’en a pas besoin pour exister. C’est là le message principal du texte « Yo Picasso » que Jean Le Gac m’a adressé : la question n’est pas tant de n’être pas à sa véritable place d’artiste (davantage reconnu ou connu du grand public) que d’avoir réussi à faire advenir dans l’art ce qu’on souhaitait d’y voir, ce « dépassement », qui consiste à rendre narratifs les arts plastiques ou plastiques la narration (en somme, pour reprendre un terme à la mode, faire « se dépasser » l’art ou la littérature, revient à les « augmenter », l’un par l’autre), dépassement qui nécessitait d’être « caché […] derrière un modeste professeur de dessin », c’est-à-dire, du point de vue de l’auteur, derrière « son » narrateur.

L’essentiel donc, à la fin d’une carrière artistique qui n’est plus à son faîte (les propos de Jean Le Gac sont parfois amers, il me confiait que toutes les pièces chinées de son musée finiraient probablement « à la benne à ordures »), est moins d’être passé à la postérité de l’art que d’avoir fait se dépasser l’art. Un dépassement incontestablement abouti, puisque l’art ainsi « augmenté » inventé par Jean Le Gac connaît aujourd’hui de nombreux continuateurs, des plus en vue, comme Sophie Calle (est-il totalement innocent que la lettre du 30 mai 2019 [pièce numéro 3a] précise que je doive reproduire la mienne en date du 6 mai, « jusqu’à “Bien à vous”, incluse donc votre question sur Sophie Calle » ?), aux plus jeunes, comme Adrien van Melle, Sébastien Souchon et toute cette génération (qui est aussi la mienne) d’artistes qu’ils publient grâce aux Éditions Extensible (voir à ce sujet l’article précédent de mon espace critique). À défaut de visiteurs dans son musée, Jean Le Gac peut donc revendiquer la paternité d’une lignée encore bien vivace d’artistes : « Voilà les faits. »

Je les expose, donc.

1. Lettre du 6 mai 2019, de moi-même à Jean Le Gac, faisant suite à la visite du studio d’artiste

| Le 6 mai 2019 Cher Monsieur Le Gac, J’espère que vous et votre épouse Jacqueline vous portez bien. Je suis venu, le samedi 20 avril au matin, visiter en compagnie de Madame Mavridorakis votre appartement et le studio d’artiste attenant. Étudiant dans plusieurs écoles et discipline, très curieux, et très intéressé par l’écriture et ses rapports avec l’art, c’est assez naturellement que j’avais accepté cette visite et le travail de compte-rendu qui va avec quand Madame Mavridorakis l’a proposé à sa classe pour son cours de Master d’histoire de l’art contemporain à la Sorbonne. Je voudrais, après cette visite, savoir si vous seriez disposé à ce que j’écrive un petit article sur vous et votre atelier, dans la revue Point Contemporain, trimestrielle, disponible essentiellement en ligne et autoéditée à 500 exemplaires. J’y tiens un espace critique qui interroge les rapports entre l’art contemporain et la fiction. Si vous êtes d’accord pour ce projet, j’aimerais vous poser quelques questions complémentaires, auxquelles vous pouvez répondre par écrit en retour du présent courrier, par mail, par téléphone ou bien de visu, chez vous, comme il vous conviendra. Il n’y a pas vraiment de délai de réponse, mais je préfèrerais avoir ces informations avant le mois d’août, pour me laisser un temps de réflexion, d’écriture et de mise en forme avant septembre. Ces questions sont les suivantes, essentiellement théoriques, vous n’êtes bien sûr pas obligé d’y répondre en théoricien ! Dans la littérature qui vous est consacrée, votre musée est souvent désigné par le terme « studio d’artiste », que vous ne semblez plus employer : pourquoi le choix de ce terme, et pourquoi son abandon ? Si l’on s’en tient au terme « studio d’artiste », celui-ci est volontairement indéfini. Il ne s’agit pas de votre studio puisque votre atelier est à l’étage au-dessus. Serait-ce donc celui du « Peintre », en tant que personnage abstrait ? De Florent Max ? Le studio d’artiste me semble remplir trois fonctions : il est premièrement un espace de négation muséale, deuxièmement de liberté d’un artiste en marge (c’est un peu lié au premièrement) et troisièmement, surtout, la garantie d’une œuvre artistique et fictionnelle. A partir de quand avez-vous ressenti le besoin, en quelque sorte, d’extérioriser dans un lieu votre autorité d’auteur (formule qui relève presque su pléonasme) ? Un auteur ne chercherait pas, je pense, à reconstruire l’habitat de ses personnages. La maison de Maurice Leblanc à Étretat est bien la maison de Maurice Leblanc, pas celle d’Arsène Lupin. Idem pour celle de Balzac, dont la visite vous a inspiré La salle de bain, une introduction aux œuvres d’un artiste dans mon genre. Le statut d’écrivain suffit donc à l’auteur pour attester, garantir son récit. Y aurait-il un « déficit de légitimité » de l’artiste peintre que vous vous revendiquez être pour garantir votre création littéraire et picturale, rendant nécessaire d’en appeler à l’auctorialité d’un tiers lieu, qui ne soit ni musée, ni atelier, ni appartement ? Cela viendrait-il de ce qu’en peinture, le peintre n’est pas pensé comme garant de l’image qu’il produit ? Dans les années 70, vous n’avez pas d’atelier. En 1986, dans la revue Eighty, vous légendez 72 vues de l’appartement et de l’atelier par la mention suivante : « Le peintre aime à travailler dans d’anonymes appartements ». Cet anonymat fait référence, je pense, à la figure du peintre amateur, qui peint chez lui. Pourquoi cependant dans ce cas séparer physiquement l’espace de vie de l’espace de travail, en achetant, dès 1976, un appartement pour en faire un atelier ? Est-ce précisément pour détacher l’atelier d’un lieu trop marqué par vous, Jean Le Gac, et en faire un atelier, indéfini, l’atelier de n’importe qui ? Pour renouer avec un anonymat ? La fragmentation des espaces entend à la fois préserver l’anonymat du Peintre, votre personnage, tout en le rendant plus réel, mais elle a aussi pour but de ne pas laisser orphelines les œuvres, de ne pas trop les éloigner de leur lieu de création, de les exposer dans un environnement qui leur correspondent, leur soit familier, en somme. Comment concilier l’exigence d’anonymat et de séparation que requiert l’autonomie du personnage et l’exigence de familiarité des œuvres que requiert l’attestation du personnage ? En littérature et narratologie, cette question est souvent réglée par l’intercalation (j’emploie le terme à dessein, en référence à votre Peintre intercalaire) du narrateur entre l’auteur et son personnage. Dans l’autobiographie les trois termes se confondent, mais votre œuvre n’est pas autobiographique. Dès lors qu’est-ce qui peut remplir ce rôle du narrateur ? Serait-ce le lieu, dans sa segmentation ? Le lieu pourrait-il alors être pris comme un substitut et un substrat narratologique ? Substitut parce qu’il remplacerait la fonction du narrateur telle qu’elle est en vigueur dans la littérature, et substrat parce qu’il permettrait la précipitation de l’authenticité du récit pictural ? Enfin, une dernière question, un peu plus personnelle : quelle est votre position par rapport au renouveau du Narrative art, je pense par exemple à des créations actuelles comme celles de Sophie Calle ? En vous remerciant par avance pour vos réponses et pour votre temps, Bien à vous, Xavier Bourgine |

2. Mot de réponse de Jean Le Gac du 13 mai 2019, accusant réception de mes questions

3a. Lettre du 30 mai 2019 de Jean Le Gac à moi-même, proposant l’idée d’une critique en forme d’exposition de nos échanges épistolaires

3b. Texte « Yo Picasso » et reproduction du photo-texte Elles sont devenues de nouvelles œuvres, accompagnant la lettre du 30 mai 2019

4. Mot du 31 juillet 2019 où Jean Le Gac s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Mon article était parti par la poste la veille et ne devait pas lui parvenir… Une nouvelle expédition mi-septembre atteignait son destinataire.

5. Lettre du 24 septembre de Jean Le Gac à moi-même, approuvant finalement l’article