L’Absurde comme point de chute (1/3)

INTRODUCTION

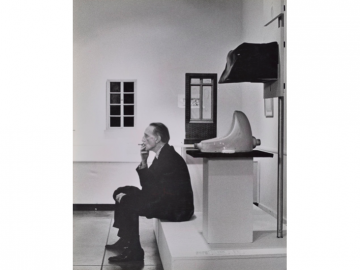

“La Chute” est un roman d’Albert Camus, publié en 1956, soit une année avant qu’il ne reçoive le Prix Nobel de Littérature. La mort emportera l’auteur quatre ans plus tard dans un accident de voiture. Il avait 47 ans. Albert Camus, fauché par le hasard, l’incident qui fait basculer une vie. Nous pourrions trouver bien des points communs entre cette fin tragique et les personnages de ses romans. La Chute est une confession, celle d’un homme, Jean-Baptiste Clamence, qui revient sur sa vie afin d’en dévoiler peu à peu la mystérieuse singularité. Cette réflexion minutieuse place la mort au coeur d’un récit qui démontrera l’absurdité de l’existence. Un thème cher à l’auteur de L’Etrangerou encore du Mythe de Sisyphe, deux oeuvres auxquelles nous ferons référence pour enrichir notre analyse. Mais commençons tout d’abord par proposer une première lecture chronologique du roman, ou plutôt de la chute de Jean-Baptiste Clamence dans les profondeurs de l’âme humaine.

Albert Camus nous dresse le portrait d’un homme résolument moderne, cynique, Jean-Baptiste Clamence. C’est ainsi qu’il se définit lors d’un échange dans un bar avec un homme de passage dont on ne connaîtra jamais le nom. Les phrases de ce dernier, que l’on peut supposer très brèves, ne seront jamais écrites. Existe-t-il vraiment ? Jean-Baptiste Clamence, discute-t-il seul, avec lui même, faisant son examen de conscience ? Cet interlocuteur supposé lui donne la réplique pour mieux relancer son questionnement. Les mots de Camus sont d’une infinie justesse, d’une vérité tranchante et lève le voile sur la noirceur de notre condition. C’est à Amsterdam que l’intrigue se situe, une ville d’eau, sous la pluie. Le climat joue d’ailleurs un rôle essentiel dans le roman. Il devient un personnage à part entière. La pluie prend les habits du soleil qui condamnait Meursault à son destin dans l’Etranger. Clamence, lui, a quitté Paris. Les conditions souvent pluvieuses de la capitale française. Ses quais de Seine. L’eau envahit peu à peu le roman, jusqu’à la noyade. Elle est partout, d’où qu’elle vienne. Des canaux comme du ciel. Elle poursuit Clamence comme un cri dans la nuit, comme une fatalité qui l’accable.

I

Jean-Baptiste Clamence se trouve dans un bar. Un soir. Il engage la conversation avec un inconnu, un étranger qui dit venir de Paris. Un autre lui. Auquel il décide de se livrer, auquel il se livre déjà. Et qu’il accompagnera bientôt de lieu en lieu jusqu’à le conduire dans l’intimité de son domicile. Tel est son itinéraire.

Le livre commence ainsi : “Puis-je, monsieur, vous proposer mes services, sans risquer d’être importun ?” Cette phrase sublime invite d’emblée le lecteur, avec une politesse et un raffinement que l’on ne saurait refuser, sans en ignorer cependant toute l’ambiguïté. Ne faut-il pas se méfier d’un inconnu vous proposant ses services sans pour autant vous y contraindre ? Son interlocuteur, réel ou imaginaire, accepte cet examen de conscience (notons simplement que Camus n’en est pas à son premier fait d’arme, puisqu’il a déjà marqué l’histoire de la littérature française par les premiers mots de son roman L’Etranger: “Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas”). Jean-Baptiste Clamence s’invite donc à se mettre à table. Pourquoi ce nom, Jean-Baptiste ? Camus l’emprunte peut-être à Jean le Baptiste, dernier prophète de l’ancien Testament qui annonce la venue du Christ et la rédemption. La culpabilité va ainsi parcourir l’ensemble de l’oeuvre, sentiment religieux sous lequel il place l’humanité tout entière.

« Aussi es-tu sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant autrui tu juges contre toi même : puisque tu agis de même, toi qui juges. » (Paul, Epître aux Romains, II,1)

La double lecture que l’on pourrait faire du roman, notamment au travers des différents thèmes religieux abordés, apparaît comme un fil conducteur tout au long du roman. C’est en tout cas la théorie énoncée par Sandy Petrey, dans un essai intitulé “The function of Christian Imagery in La Chute” (Petrey, 1445-1454). Petrey fonde une partie de son analyse en citant tout d’abord l’article de René Girard, intitulé “L’Etranger” et “La Chute”, posant la question de l’analogie qui pourrait exister entre les thèmes traités par Camus dans ce roman et “Les Epîtres de Paul”, ensemble de treize lettres attribuées à l’apôtre et dont nous venons de citer un extrait. Si tel était le cas, Camus serait-il arrivé aux mêmes conclusions que Paul, comme celles de tout chrétien ? La dimension symbolique des thèmes abordés par Camus, tel que le jugement, la faute, le péché, la condamnation, la culpabilité, la confession ou encore la rédemption, se rapportent au sacré.

Sandy Petrey poursuit son analyse en s’interrogeant, entre autres, sur le rôle que pourrait jouer l’image religieuse dans le roman. Cette étude met en avant les aspirations religieuses que Camus aurait pu faire valoir à travers le personnage principal du roman. Cependant la complexité de Clamens, comme celle de l’écrivain ne nous permet pas de tirer de réelles conclusions à ce sujet. Camus ne cherche pas à apporter de réponses définitives, mais plutôt de poser les questions qui s’y rapportent. Cette analogie intéressante, renforce à mon sens, l’image de Camus, marchant seul dans le désert à travers ce roman, tel Zarathoustra ou Niki (personnage central de La femme des sables que nous avons étudié précédemment), sur le chemin de la connaissance. Dans “La Chute”, Camus écrit : “Dans la solitude, la fatigue aidant, que voulez-vous, on se prend volontiers pour un prophète. Après tout, c’est bien là ce que je suis, réfugié dans un désert de pierres, de brumes et d’eaux pourries, prophète vide pour temps médiocres (…) on me décapiterait, par exemple et je n’aurais plus peur de mourir, je serais sauvé. Au dessus du peuple assemblé, vous élèveriez alors ma tête encore fraîche, pour qu’ils s’y reconnaissent et qu’à nouveau je les domine, exemplaire. Tout serait consommé, j’aurais achevé, ni vu ni connu, ma carrière de faux prophète qui crie dans le désert et refuse d’en sortir.”

Clamence aime d’ailleurs entretenir cette ambiguïté. Camus choisit l’arrogance pour construire sa personnalité aussi sombre qu’étincelante. Tout au long de la première partie, le narrateur se présente comme un aristocrate désabusée. Il nous décrit un Paris lointain, dont le coeur n’a cependant rien oublié des quais, et dont il résume les habitants par une formule lapidaire : “Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l’homme moderne : il forniquait et lisait des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j’ose dire, épuisé.” La satire est bien sûr présente en toile de fond. L’image qu’il donne de sa personne, dans ce monde parisien est sans équivoque. Clamence nous plonge dans sa mélancolie, et l’univers tout entier du personnage devient ce malaise. Camus fait-il de “La Chute” le récit de la culpabilité bourgeoise, en quête de rédemption ?

“Moi, moi, moi, voilà le refrain de ma chère vie, et qui s’entendait dans tout ce que je disais. Je ne me reconnaissais que des supériorités, ce qui expliquait ma bienveillance et ma sérénité. Quand je m’occupais d’autrui, c’était pure condescendance, en toute liberté, et le mérite entier m’en revenait : je montais d’un degré dans l’amour que je me portais.”

Le décor est ainsi planté. La description que fait Camus rappelle ce qu’écrivait Céline des Parisiens dès les premières pages de son roman Voyage au bout de la nuit(Céline, 5) : “ Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir ; la preuve, c’est que, lorsqu’il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocks. C’est ainsi ! Siècle de vitesse ! qu’ils disent. Où ça ? Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout.”

Le récit de Camus est celui de l’errance de Clamence, désormais dans les rues d’Amsterdam . Il nous décrit un paysage lisse dans lequel le ciel se confond avec la terre et la mer. Tout y est en aplat, comme des touches de couleurs sombres. Il a quitté Paris, sa palette impressionniste, pour chasser certains démons de son esprit. Camus compare les Hollandais à de sages piranhas qui vous dévorent en un instant : “Voulez-vous d’une vie propre ? Comme tout le monde ? Vous dites oui, naturellement. Comment dire non ? D’accord. On va vous nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s’attaquent à la chair, jusqu’aux os. Mais je suis injuste. Ce n’est pas leur organisation qu’il faut dire. Elle est la nôtre, après tout : c’est à qui nettoiera l’autre.”

Jen-Baptiste Clamence continue de se dévoiler, de se présenter à nous, ou plus précisément de faire l’autopsie de son cerveau : “Si vous voulez le savoir, j’étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge-pénitent. Mais permettez-moi de me présenter : Jean-Baptiste Clamence, pour vous servir. Heureux de vous connaître.” Jean-Baptiste Clamence se dit être un quadragénaire bourgeois aux mains lisses, possédant cependant une carrure de joueur de rugby. Cette image, avouons-le, semble correspondre à Camus lui-même. Enfin, le narrateur propose d’accompagner son hôte, au moment de quitter le bar, afin qu’il puisse trouver son chemin. Jean Baptiste Clamence, homme seul au bar semble alors se raccompagner lui-même. Les deux personnages du roman semblent ne faire qu’un, dans un jeu flou empli d’alcool. Camus, évoque alors le quartier juif, sans doute pour mieux souligner l’ironie avec laquelle s’exprime cet antihéros. Il le rend d’ailleurs banalement détestable, froid et inhumain, lorsqu’il décoche cette phrase pour évoquer les rafles nazis : “Quel lessivage ! Soixante-quinze mille juifs déportés ou assassinés, c’est le nettoyage par le vide. J’admire cette application, cette méthodique patience ! Quand on n’a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille, sans contredit, et j’habite sur les lieux d’un des plus grands crimes de l’histoire.” Progressivement, chaque description qui est faite de l’humanité est réduite à sa noirceur, à sa culpabilité aussi. La Hollande n’échappe pas à la règle et “Le petit pan de mur jaune”, cher à Proust pour décrire la lueur qui scintillait dans le tableau de Vermeer de Delft, “La vue de Delft”, semble avoir été ensevelie par un Spleen Baudelairien (Baudelaire, 106) :

“Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

II nous verse un jour noir plus triste que les nuits”

Albert Camus, nous décrit ainsi ce peuple Hollandais par l’entremise de Jean-Baptiste Clamence : “… filant rêveusement sur leurs noires bicyclettes à hauts guidons, cygnes funèbres qui tournent sans trêve, dans tout le pays, autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent, la tête dans leurs nuées cuivrées, ils roulent en rond, ils prient, somnambules, dans l’encens doré de la brume, ils ne sont plus là.” Plus loin encore : “Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d’Amsterdam ressemblent aux cercles de l’enfer ? L’enfer bourgeois, naturellement peuplé de mauvais rêves.”

Au fil du roman, Clamence se confesse. Il évoque son passé d’avocat parisien, défendant les nobles causes, grâce auxquelles il gagnait sa vie “en dialoguant avec des gens que je méprisais. Mais voilà, j’étais du bon côté, cela suffisait à la paix de ma conscience. Le sentiment du droit, la satisfaction d’avoir raison, la joie de s’estimer soi-même, cher monsieur, sont des ressorts puissants pour nous tenir debout ou nous faire avancer. Au contraire, si vous en privez les hommes, vous les transformez en chiens écumants.” L’homme exulte de sa duplicité à l’égard du monde, dont il retire un savoureux plaisir. Au troisième jour, les plaies de Clamence s’ouvrent encore plus. La suffisance affichée du personnage, caricatural, ressemble a une forme d’expiation pour rechercher un pardon quasi-divin. Ce dandysme bourgeois, atteint son paroxysme lorsque Camus décrit admirablement le double de cet homme, comme un miroir de l’humanité tout entière, et nous renvoie à ce qu’elle a de plus vulgaire : “Être arrêté, par exemple, dans les couloirs du Palais, par la femme d’un accusé qu’on a défendu pour la seule justice ou pitié, je veux dire gratuitement, entendre cette femme qui murmure que rien, non, rien ne pourra reconnaître ce qu’on a fait pour eux, répondre alors que c’était bien naturel, n’importe qui en aurait fait autant, offrir même une aide pour franchir les mauvais jours à venir, puis, afin de couper court aux effusions et leur garder ainsi une juste résonance, baiser la main d’une pauvre femme et briser là, croyez-moi, cher monsieur, c’est atteindre plus haut que l’ambitieux vulgaire et se hisser à ce point culminant où la vertu ne se nourrit plus que d’elle-même. Arrêtons-nous sur ces cimes. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire en parlant de viser plus haut.”

Ces quelques extraits, au-delà de montrer (si besoin était) le talent littéraire de Camus permettent d’illustrer la dérision et la futilité de cet homme, jouissant de la souffrance absurde de l’humanité. Sa cinglante indifférence lui permet d’accéder à une liberté augmentée, supérieure, regardant des cimes le grouillement vain de ce monde. Jean-Baptiste Clamence est sans espoir, sans illusion et il fait des petites défaites du quotidien, qu’il contemple avec délice, le sens de sa vie. L’auteur nous invite à voyager dans l’esprit des temps modernes, irrémédiablement marqué par la Seconde Guerre mondiale et l’absurdité de l’existence. Comment survivre à cette souffrance, sinon en gardant ses distances, en ne rentrant dans le jeu qu’avec cynisme ? Dans un jeu de miroir, Camus force le lecteur à sa propre introspection. A cet instant du récit, le titre du livre prend tout son sens : l’auteur nous pousse à cette chute vertigineuse au fond de notre être. Il semblerait y briller une noirceur universelle. Cette vision à la fois antique, socratique, qui consiste à chercher et trouver le Beau au fond de notre être, semble ici accoucher d’une résolution plus moderne, la sombre Vérité de l’être. Prisonnier d’un bout à l’autre de la parole du narrateur,La Chutenous donne le vertige. Tout effort semble vain désormais, même les plus louables, pour tenter d’échapper à notre condition.

“Il y a des gens dont le problème est de s’abriter des hommes, ou du moins de s’arranger d’eux. Pour moi, l’arrangement était fait. Familier quand il le fallait, silencieux si nécessaire, capable de désinvolture autant que de gravité, j’étais de plein pied. Aussi ma popularité était-elle grande et je ne comptais plus mes succès dans le monde. Je n’étais pas mal fait de ma personne, je me montrais à la fois danseur infatigable et discret érudit, j’arrivais à aimer en même temps, ce qui n’est guère facile, les femmes et la justice, je pratiquais les sports et les beaux-arts, bref, je m’arrête, pour que vous ne me soupçonniez pas de complaisance. Mais imaginez, je vous prie, un homme dans la force de l’âge, de parfaite santé, généreusement doué, habile dans les exercices du corps comme dans ceux de l’intelligence, ni pauvre ni riche, dormant bien, et profondément content de lui-même sans le montrer autrement que par une sociabilité heureuse. Vous admettrez alors que je puisse parler, en toute modestie, d’une vie réussie. Oui, peu d’êtres ont été plus naturels que moi. Mon accord avec la vie était total, j’adhérais à ce qu’elle était, du haut en bas, sans rien refuser de ses ironies, de sa grandeur, ni de ses servitudes. Non, à force d’être comblé, je me sentais, j’hésite à l’avouer, désigné.”

Ce passage, exceptionnel dans l’écriture, continue de lever le voile sur la personnalité de Jean-Baptiste Clamence, imbu de sa personne et heureux de lui-même. Pour autant, l’emploi du passé, “Mon accord avec la vie était total”, montre que quelque chose s’est fracturé. Que les délices de cette vie ne sont plus. La différence marquée entre le récit que l’homme fait de ses gloires passées et les indices qu’il nous livre de son quotidien (un homme seul accoudé au bar n’ayant que sa conscience à qui parler) nous permet de comprendre qu’une rupture a eu lieu. Un événement. Quelque chose s’est passé. A la lecture de cette morne condition, le titre du livre prend alors un tout autre sens. La chute pourrait évoquer ce changement radical, une existence qui aurait basculé, entre les fastes d’une vie parisienne faite de mondanités et de conquêtes féminines, et les bas-fonds d’Amsterdam, entouré de prostituées et d’ivrognes où il se trouve à présent.

Cette différence entre passé et présent est également renforcée par l’opposition que Camus fait entre Paris, lorsque la vie de cet avocat renommé était faite de cimes et d’ambitions, et l’atmosphère d’Amsterdam, ville plate, telle qu’aurait pu la décrire Jacques Brel : « Voilà, n’est-ce pas le plus beau des paysages négatifs ! Voyez, à notre gauche, ces tas de cendres qu’on appelle ici une dune, la digue grise à notre droite, la grève livide à nos pieds et devant nous, la mer couleur de lessive faible ».

Au-delà du récit qu’il nous livre d’une vie passée de luxure et de vanité, la mort va alors faire une entrée fracassante. Elle seule semble pouvoir inverser cette courbe, obligeant le narrateur à sortir de ce huis-clos engagé avec lui-même, pour se reconnecter avec la réalité de sa condition. Le récit va devenir phénoménal de lucidité. “J’ai plané jusqu’au soir où… Je courais ainsi, toujours comblé, jamais rassasié, sans savoir où m’arrêter, jusqu’au jour, jusqu’au soir plutôt où la musique s’est arrêtée, les lumières se sont éteintes. La fête où j’avais été heureux”. Que s’est-il donc passé ? Après avoir manié l’art de la digression pour s’entendre parler de son passé “glorieux” et différer le récit de cet instant charnière, Jean-Baptiste Clamence se met à nu. Il nous fait le récit de ce qu’il nomme “ma découverte essentielle”. Cette première partie sublime s’achève ainsi, le narrateur raccompagnant son double, son autre, en lui confessant silencieusement qu’il ne passe jamais sur les ponts, la nuit : “Supposez, après tout, que quelqu’un se jette à l’eau.”

PETITE MUSIQUE CRITIQUE

par Gabriel Maginier