L’Absurde comme point de chute (2/3)

II

A l’exacte moitié du roman La Chute d’Albert Camus, une révélation va ainsi faire littéralement basculer le récit :

“Pour que la statue soit nue, les beaux discours doivent s’envoler. Voici. Cette nuit-là, en novembre, deux ou trois ans avant le soir où je crus entendre rire dans mon dos, je regagnais la rive gauche, et mon domicile, par le pont Royal. Il était une heure après minuit, une petite pluie tombait, une bruine plutôt, qui dispersait les rares passants. Je venais de quitter une amie qui, sûrement, dormait déjà. J’étais heureux de cette marche, un peu engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route, après une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel, où je demeurais. J’avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j’entendis le bruit, qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d’un corps qui s’abat sur l’eau. Je m’arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j’entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s’éteignit brusquement. Le silence qui suivit, dans la nuit soudain figée, me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeai pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu’il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J’ai oublié ce que j’ai pensé alors. « Trop tard, trop loin… » ou quelque chose de ce genre. J’écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas, sous la pluie, je m’éloignai. Je ne prévins personne. Mais nous sommes arrivés, voici ma maison, mon abri ! Demain ? Oui, comme vous voudrez. Je vous mènerai volontiers à l’île de Marken, vous verrez le Zuyderzee. Rendez-vous à onze heures à Mexico-City. Quoi ? Cette femme ? Ah ! je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Ni le lendemain, ni les jours qui suivirent, je n’ai lu les journaux.”

Le titre du roman prend alors un tout autre sens, “La Chute” devient physique, illustrant l’acte désespéré d’une inconnue. L’absence de réaction de Jean-Baptiste Clamence et sa prise de conscience face à celle-ci, va le faire basculer socialement vers les bas-fonds d’Amsterdam. Cette scène décisive structure le livre en deux parties très distinctes : la première est bercée par l’innocence, et la futilité, la seconde marquée du sceau de la condamnation et de la culpabilité. La mort agit comme le grand révélateur d’une condition humaine qui relie les hommes entre eux. Cette intrusion soudaine est d’autant plus puissante qu’il s’agit d’un suicide, une mort non-naturelle. Rappelons-nous ici ce que Camus disait déjà à ce sujet, dans son ouvrage intitulé Le Mythe de Sisyphe : “Mourir volontairement suppose que l’on a reconnu le caractère dérisoire de l’habitude, de cette agitation quotidienne insensée et de l’inutilité de la souffrance.”

Par son acte, on peut supposer que cette femme renonce à lutter plus longtemps à l’obligation de vivre, à laquelle les dieux (?) l’auraient condamnée. Devant cette absurdité, la jeune femme a choisi sa sentence, le suicide, qui résulte à la fois d’un abandon, ou plutôt d’un courage à s’avouer la fatalité insurmontable de son destin.Dans son ouvrage, “Le Mythe de Sisyphe”, la réflexion d’Albert Camus commence par une question simple, et pour lui fondamentale : “La vie vaut-elle la peine d’être vécue ?” Afin d’y répondre, l’auteur oriente sa recherche autour du sens même que chacun espère donner à sa vie. Ceux qui désespèrent de le trouver recourent parfois au suicide, tandis que d’autres feront d’un but une raison suffisante pour justifier l’intérêt de sa propre existence.

Ajoutons simplement que la construction bipartite de “La Chute” rappelle bien évidemment un autre roman de Camus, “L’Etranger”. Meursault commet un meurtre, mort elle-aussi non naturelle, et se rend notamment coupable de ce crime par son indifférence au regard du monde. Cet égoïsme presque enfantin, sans responsabilité, relie ces deux personnages. Ce coup qui retentit fait irruption dans leur quotidien par l’entremise du hasard. L’immobilité de Jean-Baptiste Clamence le condamne en une prison intérieure. Elle illustre son incapacité à se sauver lui-même du vide profond de son existence. Le sentiment désinvolte, absurde autant qu’absent, la réponse détachée face à une situation inattendue, condamnent Meursault et Clamence. Implacable destin qui s’abat sur eux, écrasé par un soleil brûlant pour l’un, abattu par une pluie glaciale pour l’autre. C’est l’incident qui révèle le désastre, autrement dit, la vérité de leur être.

Cependant, des différences fondamentales existent entre ces deux antihéros camusiens. Charles Raymond, Professeur à l’Université de Paris 8, en fait la démonstration dans un essai intitulé “Les guillemets de l’innocence et de la culpabilité dans la Théorie Mimétique de René Girard” (Raymond, 29-43).Charles Raymond s’appuie sur le deuxième chapitre de l’ouvrage “Critique dans un souterrain” de René Girard,intitulée “Pour un nouveau procès de L’Etranger” : “Girard propose une lecture extrêmement critique de “L’Étranger”, en s’appuyant sur “La Chute”, dans lequel il voit une auto-critique de Camus, et son authentique chef-d’œuvre. “L’Étranger” correspondrait, dans l’écriture et dans la vie de Camus, à une période romantique et infantile. L’auteur, par le biais de son héros Meursault, se serait engagé dans un geste contradictoire : clamer son indifférence à l’égard de la société en général, et en même temps faire un geste répréhensible qui fasse que la société remarque cette indifférence. De ce fait, Camus aurait essayé de construire dans “L’Étranger” la figure impossible d’un « meurtrier innocent ». Girard oppose à cette posture d’« indignation » et d’« authenticité », propre au « romantisme » juvénile de l’auteur, d’une part une défense de la justice institutionnelle, et d’autre part le fait que, dans “La Chute”, Camus renie tout ce qu’il soutenait dans “L’Étranger,” par une sorte de conversion très semblable à celles que Girard a étudiées dans “Mensonge Romantique et Vérité Romanesque”, à la fin des « grands romans », où le héros renonce à la fascination haineuse qu’il ressentait envers ses semblables, et se délivre du mimétisme en acceptant d’être semblable à eux.”

Cette conversion de Meursault à Clamence, autrement de l’état juvénile d’un acte innocent à la prise de conscience de sa culpabilité, se vérifie par la figure du juge-pénitent qui s’illustre principalement dans la dernière partie du roman “La Chute”. Comme énoncé par Girard, Camus décide de se délivrer du jugement mimétique qui le condamne, autrement dit “juger autant qu’être jugé”, en faisant preuve de pénitence. Tel Sisyphe, Clamence cesse de lutter en acceptant sa condition, seule issue possible pour jouir pleinement d’être vivant. Camus avoue ses faiblesses et préfère reconnaître sa culpabilité universelle, celle de n’être qu’un humain. En se repentant, il oblige son lecteur à faire son propre examen de conscience pour se rendre compte qu’il n’existe point de juges intègres (tableau du peintre hollandais Van Eyck, appartenant au “Retable de l’Agneau Mystique” que Clamence avoue avoir dérobé). Il est venu l’heure pour Camus de reconnaître ses propres jugements, et de se pardonner ses erreurs, pour pouvoir juger ceux qui l’ont offensé : “Je peux exercer avec bonne conscience la difficile profession de juge-pénitent que j’exerce en ce moment. Ce métier-là, d’ailleurs, on ne l’exerce pas, on le respire, à toute heure. Ne croyez pas en effet que, pendant cinq jours, je vous aie fait de si longs discours pour le seul plaisir. Non, j’ai assez parlé pour ne rien dire, autrefois. Maintenant mon discours est orienté (…) Eh bien, voilà le coup de génie. J’ai découvert qu’en attendant la venue des maîtres et de leurs verges, nous devions, comme Copernic, inverser le raisonnement pour triompher. Puisqu’on ne pouvait condamner les autres sans aussitôt se juger, il fallait s’accabler soi-même pour avoir le droit de juger les autres. Puisque tout juge finit un jour en pénitent, il fallait prendre la route en sens inverse et faire métier de pénitent pour pouvoir finir en juge.”

Le concept de juge-pénitent, tel qu’il est annoncé par Camus, en guise de résolution finale tient en une idée toute simple. Le trait d’union qui sépare les deux mots “juge” et “pénitent” est en réalité un miroir qui fait dialoguer les deux termes. Après avoir été juge, l’homme doit faire preuve de pénitence en acceptant d’être jugé à son tour… pour juger à nouveau. “La sainte innocence de celui qui se pardonne à lui-même.”

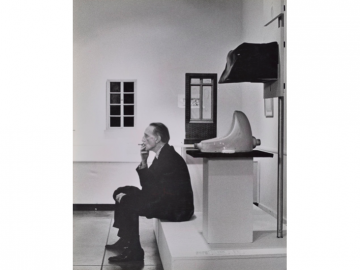

Le contexte historique de l’oeuvre peut sans doute expliquer ce revirement de Camus. Le court voyage qu’il effectue en Hollande avant de se plonger dans la rédaction de son ouvrage lui fournira son cadre au récit. La grave dépression qui a conduit son épouse Francine au bord du suicide va infléchir son inspiration. Lui qui connaît depuis quelques années une renommée publique et mondaine et qui multiplie les conquêtes féminines, doute parfois de lui quand il se regarde dans un miroir. “L’acte d’amour, par exemple, est un aveu. L’égoïsme y crie, ostensiblement, la vanité s’y étale (…) Aussitôt aimé, et ma partenaire à nouveau oubliée, je reluisais, j’étais au mieux, je devenais sympathique (…) Oui, je mourais d’envie d’être immortel. Parce que je désirais la vie éternelle, je couchais donc avec des putains et je buvais pendant des nuits. Le matin, bien sûr, j’avais dans la bouche le goût amer de la condition mortelle. Mais, pendant de longues heures, j’avais plané, bienheureux. J’attendais l’aube, j’échouais enfin dans le lit toujours défait de ma princesse qui se livrait mécaniquement au plaisir, puis dormait sans transition. Le jour venait doucement éclairer ce désastre et je m’élevais, immobile, dans un matin de gloire.”

Ainsi la figure de Jean-Baptiste Clamence devra-t-elle faire face à la fois aux ennemis de Camus et à Camus lui-même. Au moins est-on sûr que cet antihéros ne confesse ses fautes que pour mieux se persuader qu’elles sont celles de l’humanité entière. Ces aveux de Camus, par la voix de Jean-Baptiste Clamence, semble donc faire écho à la vie personnelle de l’auteur. L’auteur reconnu se retourne sur sa vie. Il entend les polémiques qui enflent dans les cafés parisiens. Il ne connait que trop bien l’envers de sa personnalité. Un critique proche de Sartre et du PCF à l’époque, Francis Jeanson, avait dit de Camus qu’il restait « essentiellement statique », et Sartre d’arguer lui-même au sujet de Camus « Vous êtes un bourgeois ! ». Sartre juge Camus trop réactionnaire. De là à dire qu’il est un parvenu, il n’y a qu’un pas. Pour autant, entendre Sartre traiter Camus de bourgeois, cela pourrait prêter à rire, il est vrai. Dans “La Chute”, Camus écrit : “Voilà ce qu’aucun homme (sinon ceux qui ne vivent pas, je veux dire les sages) ne peut supporter. La seule parade est dans la méchanceté. Les gens se dépêchent alors de juger pour ne pas l’être eux-mêmes. Que voulez-vous ?”

Pour autant, Camus, né prolétaire, culpabiliserait-il d’avoir abandonné la classe sociale à laquelle il appartenait ? D’avoir ressenti du mépris pour celle-ci ? Pour répondre à ces accusations, il se fait donc juge-pénitent. Il accepte le rejet de Saint Germain des Près, dont il moque le mensonge fait au peuple, l’engagement social d’une rive gauche bourgeoise, Sartre, Beauvoir et Vian en tête. Camus tourne le dos au Communisme, aux partis, sans doute lui reprochera-t-on aussi sa lucidité sur l’échec des grandes idéologies collectives révolutionnaires. Il fait prononcer ces mots à Clamence : “On ne vous pardonne votre bonheur et vos succès que si vous consentez généreusement à les partager. Mais pour être heureux, il ne faut pas trop s’occuper des autres. Dès lors, les issues sont fermées. Heureux et jugé, ou absous et misérable. Quant à moi, l’injustice était plus grande : j’étais condamné pour des bonheurs anciens. J’avais vécu longtemps dans l’illusion d’un accord général, alors que, de toutes parts, les jugements, les flèches et les railleries fondaient sur moi, distrait et souriant. Du jour où je fus alerté, la lucidité me vint. Je reçus toutes les blessures en même temps et je perdis mes forces d’un seul coup. L’univers entier se mit alors à rire autour de moi.”

L’Exil et le Royaume…

PETITE MUSIQUE CRITIQUE

par Gabriel Maginier